「紙の販促はもう時代遅れ」そんな声が聞かれる一方で、紙媒体の価値を再認識し、積極的に活用する企業も少なくありません。特に製造業をはじめとするBtoB業界では、顧客との信頼構築や商品理解の促進といった面で、紙媒体が持つ役割は依然として重要です。

昨今はデジタル化の波が加速していますが、ターゲットや目的によっては、紙媒体の方が高い効果を発揮する場面もあります。そのため、「紙」と「デジタル」の両方の特性を理解し、適切に使い分けることが販促戦略のカギとなってきています。

この記事では、紙とデジタルそれぞれのメリット・デメリットを比較し、最適な使い分け方や活用法をわかりやすくご紹介していきます。

目次

はじめに|「紙はもう古い」は本当か?

デジタル化が進む現代において、「紙媒体は時代遅れ」との声も聞かれます。しかし、紙媒体の販促効果は依然として高く、特に製造業などのBtoB分野では重要な役割を果たしています。

紙媒体の販促効果は、デジタルメディアと比較して独特の強みを持ち、特定のターゲットやシーンで高い効果を発揮します。「紙はもう古い」という見方は、デジタル全盛の現代でも完全に正しくなく、紙媒体は依然としてマーケティング戦略の重要な一部です。

以下に、紙媒体のメリット、販促効果、活用術、そして「紙は古いか」という問いへの考察を詳しく説明します。

まだ根強い?紙媒体のニーズと活用シーン

紙媒体(チラシ、DM、パンフレット、ポスターなど)は、物理的な存在感と視覚的・触覚的な訴求力を持ち、以下のような効果が期待されます:

- 高い注目度と記憶定着: 紙媒体は手に取って読む行為により、デジタルよりも深い印象を与え、記憶に残りやすい(ハーバード大学の研究では、紙のテキストはデジタルより理解度が20-30%高いと報告)。

- 信頼性の向上: 物理的な媒体は「実在感」があり、ブランドの信頼感や高級感を演出。特に高品質な紙やデザインは、企業イメージを強化。

- ターゲットへの直接アプローチ: DMや地域配布チラシは、特定の顧客層や地域にピンポイントで届けられる。

- 行動喚起: QRコードやクーポンを組み込んだ紙媒体は、購買や来店を直接促す(日本郵便の調査では、DMの開封率は60-70%で、購買に至る率は約5-10%)。

- デジタル疲れへの対応: スクリーンタイムが増える中、紙媒体は「デジタル疲れ」を感じる消費者にとって新鮮で心地よい接触点となる。

紙媒体のメリット

紙媒体には以下のようなメリットがあります。

視認性と可読性の高さ

- 物理的な存在感による視認性

紙媒体は手に取って確認できるため、デスクや書類トレイに置かれ、デジタルメールより見落とされにくい。 - 視覚的な強調が容易

大きなフォント、色使い、ロゴ配置で重要な情報(例:メリット、実績)を目立たせ、視覚的に訴求し、印象を強化。 - 読みやすさの設計自由度

紙はレイアウトやフォントサイズを自由に調整でき、複雑な情報(例:チャーター便の料金表)も明確に整理。お客様が一目で理解可能。

記憶への定着力

物理的な触感やページをめくる動作が、情報の記憶を助け、

Web等の情報より記憶に残ります

高い開封率とエンゲージメント

- DMの開封率はメールマガジンの10-20倍(メール開封率は約10-20%、DMは60-70%)。

- 紙媒体は物理的な触感やページをめくる操作が関与意識を高め、内容への没入度が向上します。

保存性の高さ

デジタルデータと異なり、紙は物理的に存在するため、長期間の保存が可能です。

デジタルは一過性の情報になりがちだが、紙は「手元に残る」ことで繰り返し見られる

例:紙のカタログや価格表は保存の上、リピートオーダーなどに活用される

回覧性の高さ

紙の資料は複数人での共有が容易で、社内での情報伝達にも適しています。

DM・カタログ・パンフレットなど複数人で共有・閲覧することで販促効果が高まります。

紙媒体のデメリット

一方で、紙媒体には以下のようなデメリットも存在します。

制作・印刷コスト

印刷や配布(DM・事業所への配送等)のコストはデジタルより高い場合があり、ターゲットを明確化することや

少量印刷、オンデマンド印刷でコストを抑える工夫が必要です。

在庫管理が必要

カタログ・パンフレットの場合、印刷物の保管や在庫管理が必要となります。

情報の更新に費用と工数が必要

一度作成した印刷物の修正や更新には、廃棄コストや差替え・再作成の工数やコストが必要となります。

デジタル媒体のメリット・デメリット

デジタル媒体は、以下のようなメリットがあります。

メリット①即時性と更新性

情報の追加や修正が容易で、常に最新の情報を提供できます。

メリット②コストの削減

印刷や配送のコストが不要です。

メリット③広範なリーチ

インターネットを通じて、広範なターゲットに情報を届けることが可能です。

しかし、以下のようなデメリットもあります。

デメリット①情報の氾濫

デジタル情報は情報過多であり、Web・メール配信・SNS等で情報を届けたい人が閲覧する可能性は低い

デメリット②記憶への定着力の低下

デジタル情報は流し読みされやすく、記憶に残りにくい傾向があります。

デメリット③競合しやすい

デジタル情報は競合情報の取得も容易で競合と比較検討されるケースが多いのではないでしょうか。

紙媒体とデジタル媒体の使い分けが鍵

紙媒体とデジタル媒体は、それぞれの特性を理解し、目的やターゲットに応じて使い分けることが重要です。

例えば、新製品の紹介やブランドイメージの構築には紙媒体が効果的であり、最新情報の提供や広範なリーチを求める場合はデジタル媒体が適しています。

ちょっと極端な切り分けですが、BtoBの販売促進は紙媒体が有効なケースが多く、BtoCの販促にはデジタル媒体が向いているのではないでしょうか?

また、紙媒体とデジタル媒体を組み合わせることで、相乗効果を生み出すことも可能です。例えば、紙のカタログにQRコードを掲載し、デジタルコンテンツへ誘導するなどの組合せも有効です。

成功事例|DMみました

弊社の事例ですが、請求書発行ご担当者宛に送付したDMがお客様部内に回覧され、

残高通知発行ご担当者様から『DMみました』とお声がけいただき、弊社サービスをご採用いただきました。

本ケースでは、紙の回覧性と視認性・可読性の高さがヒットした事例といえます。

その他、過去に請求書発行サービスをご検討いただいたお客様で、

DMを契機に弊社サービスを思い出していただき

ご検討を再開、請求書発行サービスをご採用いただいたケースもあります。

自社に合った媒体選びのチェックリスト

どの媒体が自社のマーケティングに最適かを判断するために、以下のポイントをチェックしてみてください。

- ターゲットは紙媒体に慣れている層か?

- 商品・サービスの内容はビジュアルで伝える必要があるか?

- 情報の更新頻度はどの程度か?

- 長期間にわたって情報を保管・参照してもらいたいか?

- コストは回収できるか

- 展示会やイベントなど、配布シーンが存在するか?

これらに多く該当する場合は、紙媒体の活用が適している可能性が高いといえます。

まとめ|「紙とデジタル」どちらかでなく、最適な組み合わせを

紙媒体とデジタル媒体、それぞれには独自の強みと課題があります。重要なのは、どちらか一方に偏るのではなく、目的や状況に応じて最適な“組み合わせ”を選ぶことです。

BtoB分野では、「信頼性」「可読性」「保存性」といった紙の特性が販促効果を高める場面が数多く存在します。その一方で、デジタルを組み合わせることで、情報の拡張性や即時性も同時に享受できます。

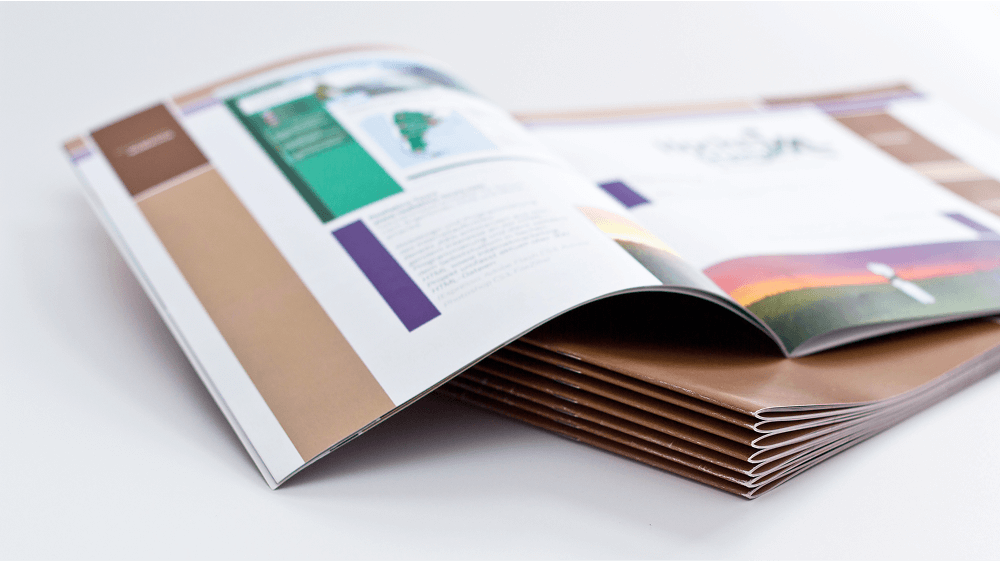

紙カタログの制作・活用を検討中の企業様へ

紙媒体をもっと効果的に使いたいとお考えの企業様には、当社の「カタログ発送代行サービス」をぜひご活用ください。

弊社では、カタログや各種販促資材の保管から在庫管理、Web発注システムによる発注、ピッキング・梱包・発送までをワンストップで提供しております。オンデマンド印刷対応のため、無在庫での柔軟な運用も可能です。

カタログ発送代行サービスの詳細はこちらから

https://www.iec-exp.co.jp/storage/mailorder_lp/

あらゆる角度で業者比較ができる見積・発注サービス「比較biz」にて、

「カタログの発送代行を手がける会社11選」に選出、掲載いただいております

カタログの発送代行を手がける会社11選

【豊富な実績】カタログの発送代行を手がける会社5選として掲載されております

https://www.biz.ne.jp/matome/2005672/#chapter-11

マーケティングの成果を高める一手として、紙媒体の活用を再検討してみませんか?

お問い合わせはこちらにお願いします

https://www.iec-exp.co.jp/contact/